Tsunami Times

夜中のサッカーとフェザーフックに見る可能性

一人夜中のリビングでサッカーを観る。サッカーを観て騒ぐ俺の声が嫌いで、ほんの数年前までは隣の部屋へと逃亡していた愛犬は、歳のせいでもはやその騒音も耳に入らない様子で、傍らでもぞもぞと時折り動きつつも概ねすやすやと寝ている。

試合では日本戦で精彩を欠いていたように見えたモドリッチが序盤から息を吹き返す。彼を中心としたクロアチアの粘り強さがブラジルのファンタジーを封印し、大方の予想を覆してPK戦へ。そのPK戦でさえもクロアチアの狡猾さがブラジルのテクニックを上回った。ブラジルのサッカーをこの先見れないことは残念ではあるけれど、それ以上になんだか爽快だった。

そのクロアチアはその前の試合でグループリーグで大金星を上げた日本を僅差で破った。彼らはメンタルで日本の数段上にあると言わざるを得ない。この試合でブラジルを破り大金星を上げることでそれを証明した。よもやベスト4がかかった試合で日本がブラジルを破れるとは夢にも思わないが、それでもそういう可能性の一端を見た気がした。

それにしてもたかだか人口400万人の小国ですよ、クロアチアは。例えるなら四国代表が世界で戦っているようなもの。渋過ぎるぜ、クロアチア。

ワールドカップの醍醐味を見た気がするここ数日。

さて、Sonic Vitazinhoは本日(お店によっては昨日)よりご予約受付開始。今年最後のリリースをどうかお見逃しなく。

オンラインストアリミテッドは今回もRelic TSB。Relicがかなり板について来た気がする。熟成されつつあるTSBは既に残り数個。

恒例のHEADZ別注(× Johnny Ace × TNML)も残り数個の模様。「Vickitanの足って付けれます?」って提案された時には例によってちょっとどころかかなりうろたえたけれど、テストしてみればこれはむしろいいです。撮影を来週に控えて俺自身もこのヴァージョンをそっとタックルボックスに入れたところ。

Vickitanの足もいいのだけれど、新たに作ったフェザーフックももちろん良し。ちなみにフェザーをまとったシャンクの長いWフックは珍しいと思うのだけれどどうでしょう。ドスカクタスベースのトップウォーター専用設計。

というわけで、Sonic Vitazinhoのみならずどんなプラグにもあり。動きを妨げる場合もあるので注意は必要だけれど、ちょっと試してみた分には概ね大丈夫でした。例えばペンシルにもライブリーにも。

Sweepy J DPにはさすがに難しいと思いきや、なんなく動いてくれました。移動距離は若干短くなるような気はするものの、それもかえって好都合な場合もあるし、艶かしくもあるし、ボリュームにも変化が作れてアピールも増す。見てくれもなんだか迫力ある。

その効果には懐疑的な意見がないではないとは思うけど、疑うよりも、と言うか、疑うならば余計に試してみるべしかな。ルアー自体、そもそも釣れるかどうか懐疑的なところからスタートしているわけで。落としたスプーンに魚が食いついたとかね。そんなもんで釣れるもんか、と思ったそれで魚が釣れることに驚きがあって、それが喜びであって、それこそが釣りそのものであるわけですし。トップウォーターなら余計に。

なんの拍子か懐疑的な自分に遭遇することがある俺自身への戒めでもあり。発想を阻害するよね、そういう考えは。

発想の転換というわけではないけれど、故あって斧を買った。グレンスフォシュ=スウェーデンの斧だ。ちなみに先日買ったチェーンソーもハスクバーナというスウェーデンのメーカー製。

この斧、実はイニシャルの刻印がある。俺のにはYTとあって、それは Tsegai Yohannes(ツェガイ・ヨハネス)という人が作ったものということらしい。

Relic TSBにもイニシャルがMMと手書きで入れてある。それはもちろん元木正実のことです。知っているとは思うけど。

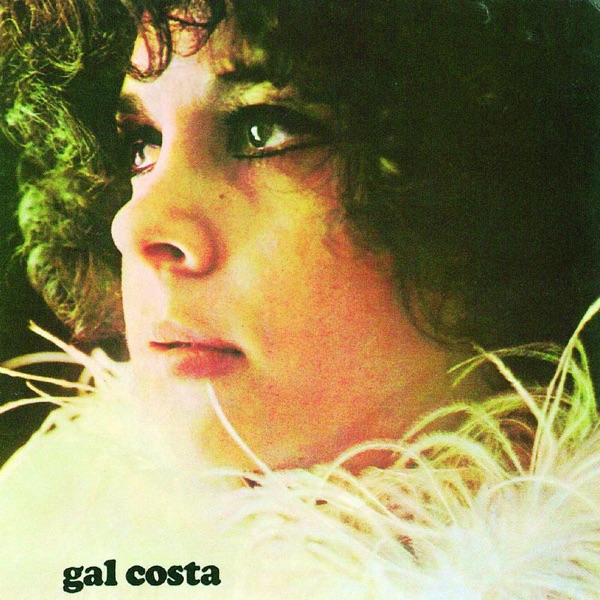

ところで先日、ガル・コスタの訃報を聞いたので今日はこれとこれをチョイス。しかし突然でしたね。驚いた。フリート・ウッド・マックのクリスティン・マクヴィーもつい先日逝ったというし、俺のアイドルは軒並みそういう歳でこれはもう仕方ないとは言え、やっぱり寂しい。

DOMINGOはトロピカリア前夜のガル・コスタ(22歳)とカエターノ(25歳)のデヴュー作。最後のボサノバと言っていいのかも。ここからどんどん過激に変貌を遂げる彼らであるから。既に次作の上のガル・コスタのソロデヴュー作にもその萌芽が見られる。サイケデリックと可愛さが同居したようななんとも言えない違和感が時代を物語るも、未だ新鮮さは失わず。

22/12/10